DIY ― Do It Yourself。「自分でやれ」。そうですね、その通りです。引っ越しを機に、できることはできるだけ自分でやってみようと決めた。もしかしたら私は、この日を待っていたのかもしれん。

棚づくりから始まる

新居というのは、何もない「デフォルト状態」から始まる。そのままだと、微妙に無駄な空間が生まれたり、使い勝手が良くないところがあちらこちらにできる。そこでまず必要になるのが棚だ。DIYの大定番だ。押入れを有効に使うために奥の壁に可動棚を取り付けて収納を増やしたり、キッチンにはマホガニー材をホームセンターで購入し、オイル仕上げでちょっとおしゃれな棚を設置した。キッチンの棚の設置の際は、綿密に調査して壁に木材が通っているところに棚受けをしっかり固定できた。水平も完璧で満足だ。棚をいくつかつくる過程で、「DIYは綿密な設計・正確な墨付けが9割。あとは丁寧さと根性」ということを学んだ。

スピーカースタンドに挑戦

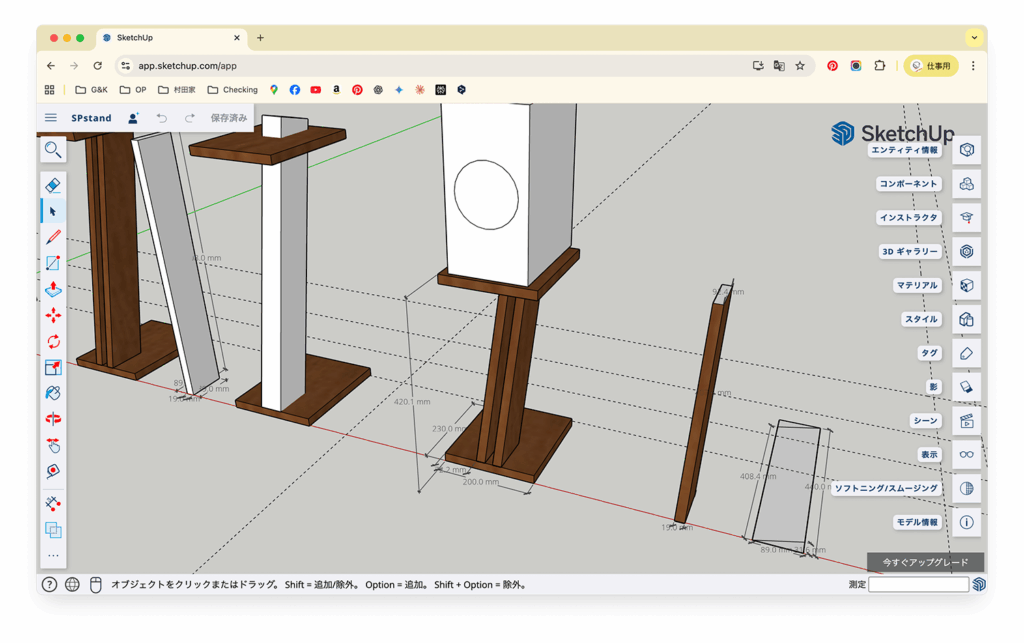

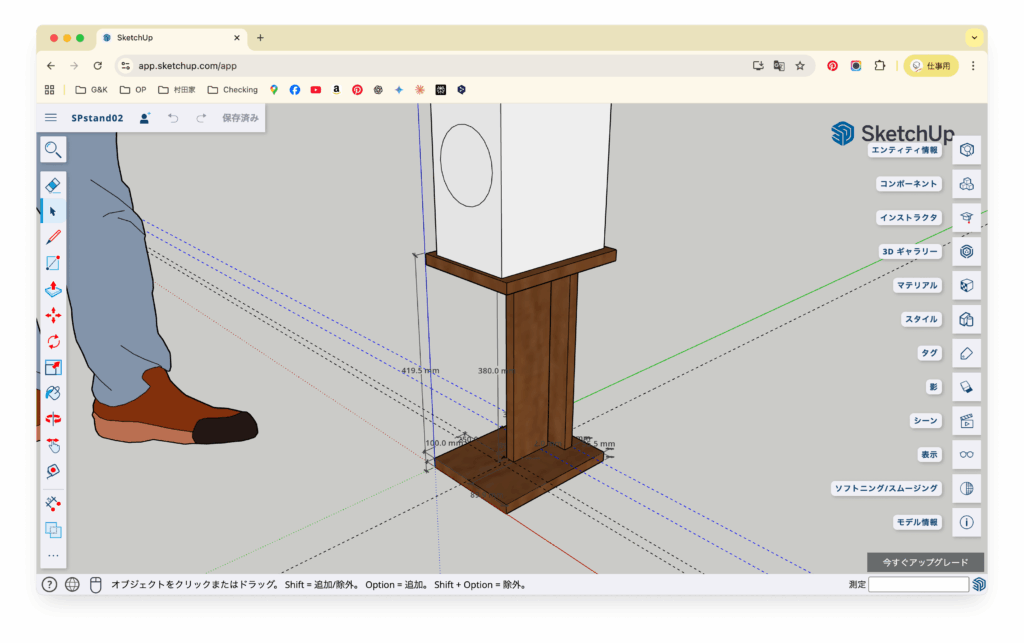

棚だけでは飽き足らず、さらに家具的なものとしてスピーカースタンドを製作。リビングにB&Wの小型スピーカーを置く場所が無かったからだ。スピーカースタンドは共振を抑える必要があり、安価で柔らかい木材では全く役不足だ。そこでウォルナット材を選んだ。(ホームセンターで1枚2,500円くらい?)デザインはSketchUpを使って図面を作成。このアプリ楽しい。ちょっと木材を斜めに使ったデザインも検討したが、極めてシンプルなほうがリビングに合うと思い、シンプルにデザインした。完成品はマスターウォールのテレビ台と並べても遜色ないほどの出来栄えになった。(写真では見えないが、ちゃんとネジ穴も同じウォルナットのダボで塞いでキレイに仕上げている)

電気工事士の資格取得へ

次に気になったのはコンセントのパーツ交換。しかしこれをやるには第二種電気工事士の資格が必要だ。そこで以前から考えていた第二種電気工事士の資格取得を、この機会に決意。工学部電気電子工学科を(一応)卒業しているので理論は余裕。10月に筆記、12月に実技試験を控え、久々の受験勉強。これもまた楽しい。

自転車メンテナンスもDIY

毎日のように調布駅へ通っている自転車のギアが不調。ショップに持ち込こんでオーバーホールすることも考えたが、YouTubeで調べると意外に簡単に調整できることがわかった。後輪固定スタンドを購入したことで、定期的に自分でメンテナンスできるようになった。

DIYがもたらすもの

DIYを通じて、何力というのか、生活力?生存力?行きていく上で必要な力、生き延びる力みたいなものが上がっている感覚がある。そしてYouTubeは最強の教材、先生だ。いろんな専門家が惜しげもなく知識やスキルを教えてくれているのだ。もう道具とYouTubeさえあれば山奥の小屋に取り残されても生きていける――そんな自信すら芽生えてきた。

ないものはつくる

「ないものは自分でつくる。」久しく忘れていたこのマインドを取り戻した。いつの間にかいろいろと便利なサービスや製品に囲まれて、忘れがちになっていたんだ。初めてパソコンを手にしたとき、インターネットを始めたとき、その喜びはこれだったということを。(いままでできなかったものが)「自分でつくれる」ってことにどれほどときめいたことか。

そして今、AI時代でも同じなんじゃないか。つくりたいものがある人にとって、AIは強力な味方になる。しかし、代わりに何かやってもらおうと考えるだけでは、AIは仕事を奪う存在になってしまう。つくるっていうのは、別にすごいデザインとかすごいアイデアとかじゃなくちょっとした工夫とか思いつきでよくて、それが創造性とかクリエイティブとか偉そうなことは言わず、とにかく楽しいからいいじゃないか。自分でやれ!